據英國《自然》雜志網站近日報道,美國科學家研制出一款模擬人腦神經中樞處理過程的超導突觸,其信息處理速度比人腦更快,而且更高效。研究人員表示,盡管該人造突觸商用還面臨不少困難,但它是神經形態計算設備發展史上的里程碑,可用于未來類腦計算機中。

神經形態計算被認為代表了未來人工智能的重要發展方向,其靈感來源于人類大腦。神經形態設備模仿突觸和神經元,將負責數據存儲和數據處理的元器件整合到同一塊芯片中,能更節能、更快速、更高效地處理和學習數據。

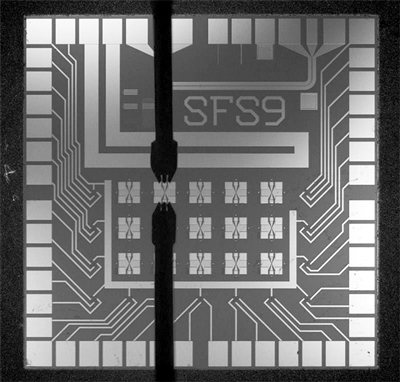

但目前此類設備的工作效率很低。此次,美國國家標準與技術研究院(NIST)的邁克爾·施耐德領導團隊,利用鈮超導體制造出了類神經元的電極,并用數千個納米磁錳團簇填充超導體之間的空隙,獲得了新的人造突觸。

通過改變突觸內磁場的大小,納米團簇能對齊指向不同方向,使這一系統能編碼信息,且計算能力超過其他神經形態系統。研究表明,這些突觸每秒能傳遞信息十億次,比人類神經元快幾個數量級,而且使用的能量僅為生物突觸的千分之一。計算模擬顯示,合成神經元可對9個來源的輸入進行核對,再將其傳遞給下一個電極。

不過施耐德表示,如果用于復雜的計算,需要數百萬個突觸;其次,這種突觸只能在接近絕對零度的溫度下運行,且要在液氦中冷卻。英國曼徹斯特大學計算機工程師史蒂夫·弗伯認為,這可能使芯片不適合小型設備使用,但施耐德指出,冷卻設備需要的能耗低于擁有同等計算能力的傳統計算機的能耗。

加州理工學院電子工程師卡沃·米德認為該新方法很有創意,但目前人們還未能很好地理解生物突觸的關鍵屬性,因此,將新芯片用于實際計算中還需很長時間。

溫馨提示:欲了解更多關于企業資源管理的內容,請點擊乾元坤和設備管理系統、