類別:行業快訊訪問量:1961編輯:pangxiaocong 日期:2024-11-01 20:58:00

還記得滴滴最初說要做試駕的時候,我們就分析過單純的試駕業務商業場景太過單薄,必須要和更深度的服務聯系起來(最直接的就是賣車)。

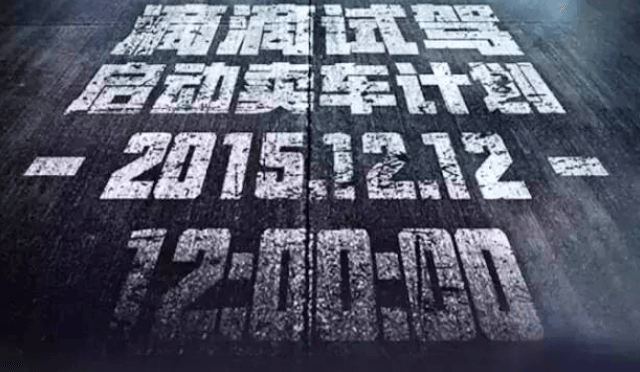

上周末,一張關于滴滴試駕的海報“意外”泄漏,我們終于知道“滴滴賣車”真的要來了。就在周一一早,滴滴出行就正式宣布將在雙 12 當天通過滴滴出行 App 的試駕入口向用戶賣車。

從 7 號開始,用戶只需要在滴滴試駕頁面預約,等到 12 號下單并預付訂金,就會收到一個數字回執,最后到當地指定 4S 店取車付款就可以完成整個購買流程。

為了更好的渲染賣車業務,滴滴在上周就將這次要銷售的奔馳 GLA SUV 和一汽豐田皇冠加入了“1 元試駕豪華午餐”。位于北上廣深成杭這 5 座城市的用戶都可以通過滴滴試駕進行試車并購買,這兩款車的售價也比官方指導價便宜了大約 4 萬元。

試駕流程里的 bug

以往我們都在吐槽,類似于滴滴試駕這樣“由車主提供車輛”的模式,實際體驗上很難去保障用戶體驗。這部分體驗從預約談起,到試駕為止。

首先是預約,用 6 個字總結其中的問題:車型少、難預約。對于車型問題,滴滴規定必須是 3 年內的車型才能加入試駕,這就限制了很大一部分車主數量,特別是小眾車型就相應更少了。

在預約時,用戶和車主是雙向選擇的模式。這種“看緣分”的方式注定預約成功率的居低不上。雖然滴滴這次對于購車用戶有著“一年 50 次試駕返現 1 萬,100 次試駕返現 3 萬”的激勵措施,可能會在一定程度上提高車主的接單積極性。但往下考慮,一旦車型和車輛數增加到一定程度,滴滴還能承擔起這樣的補貼么?補貼減少的后遺癥,滴滴應該很明白。

對于想買車的用戶來說,可能會同時考慮好幾款車,要想在滴滴平臺把中意的車型全部試駕完成,恐怕還是有點難度,尤其是那些小眾車型。

其次是試駕流程。我們曾暢想過在試駕過程中突然來一腳“地板油”或者急剎時,車主會有怎樣的反應。然而在我嘗試預約的無數次(大概 10 次左右)流程中,無一例外都失敗了。(是因為我們長期滯留北五環嗎?三里屯或許好一點)

不過預約失敗并不影響我們分析問題,我們想象的場景滴滴早就有了準備,試駕條款中規定任何激烈駕駛行為都需要經過車主同意。額,那你規沒規定車主是不是必須得同意啊…

從試駕導向賣車,滴滴試駕的模式在第一步就出現了硬傷。(其實大多數試駕產品都會在這個環節遇到 bug)

再往下一個場景延伸,滴滴試駕需要面對的就是轉化率的問題。用戶決定在哪買車,最根本原因可能還是價格而不是平臺。也就是說,如果滴滴在后續轉化時,沒有更大的優惠就很難保證用戶在哪兒買車。

對于合作車企來說,這種合作的意義,按照以往經驗來看,更多的是推廣意義大于銷售意義,反正賣不掉也不吃虧。而先期兩款車型優惠四萬的價格,其實和終端成交價相比,優勢并不大。

把“乘客”轉化為“用戶”

說了這么多,我們有理由相信以目前滴滴試駕的體驗和轉化率,這可能不是個為了賣車賺錢的產品。但對于滴滴來說,

汽車電商的意義可能比單純盈利來得更大,所以就算是砸錢也有必要(從更宏觀的角度看,砸錢換市場一直是滴滴出行的“風格”)。

對于號稱做整體出行平臺的滴滴來說,電商環節可能是真正把用戶從乘客向用戶轉化的環節。

在這之前,滴滴的用戶無非就是打開 App 之后叫個車,最后下車給錢。這樣的服務給滴滴帶來了 2.5 億的用戶,成為了一個超級流量入口。

在成為流量入口這件事上,滴滴可以說已經走在了幾乎所有競爭對手的前面(我們不談社交軟件)。但是這部分用戶的黏度有多大呢?這個十有八九得看補貼力度有多大。這一點相信很多用戶經常使用打車軟件時,都已經深有體會。

但汽車電商本身是個重資金的服務,這給滴滴在金融服務上提供了更多可能。用戶在滴滴平臺買車之后,滴滴通過一些優惠手段,把試駕、后市場、汽配、二手車、本地

O2O 服務等多個環節全部覆蓋。

這部分服務是滴滴一直想要實現閉環的最后補充,也是目前還沒有涉足的環節。同時,目前市面上也有很多企業都想要做全生命周期的服務。在這些業務上,滴滴并沒有任何優勢。解決這個問題的最快方式,就是培養一群專屬的核心用戶(例如上汽推出的車享)。只有出現了這部分核心用戶,滴滴一直宣稱的“出行平臺閉環戰略”才有了迅速打通的可能。

所以總的來看,滴滴試駕的戰略意義遠大于產品本身。